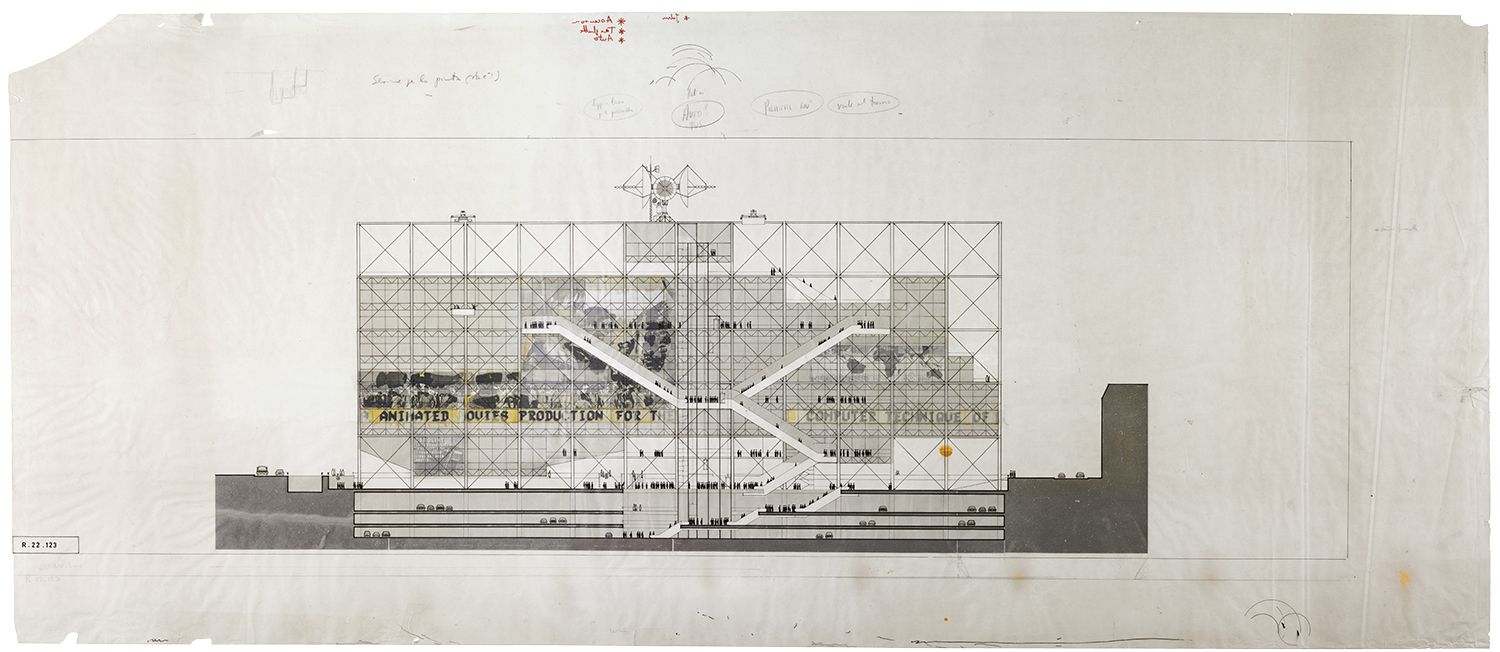

驚世駭俗的「龐畢度中心」興建秘辛,建築師理察‧羅傑斯Richard Rogers近五十年後解密。

政治的打擊來得飛快,就在宣布我們贏得波堡競圖的那個早上。前一晚,我們才在閃閃發光的遊艇派對上,以贏家身分和大夥兒舉杯慶賀。隔天,我們走進大宮(Grand Palais),我們的設計和其他六百八十位競圖者一起在那裡展出。新聞發布會的氣氛充滿敵意,令人不敢置信。噓聲和紙球朝我們襲來,因為我們遭到指控,竟敢用一個和周遭環境不成比例的建築物來摧毀巴黎這座城市。不管是法國或英國新聞界,沒有一則正面好評,甚至連我親近的好友都加入攻擊行列,例如 AA 的前教師艾蘭‧柯洪(Alan Colquhoun)。

打從一開始,我就滿擔心這次競圖的道德問題。1971 年初,奧雅納工程顧問公司(Ove Arup)的泰德‧哈波德(Ted Happold)為了這個案子來找我們,當時我的反應相當消極。要在法國中央集權的首都市中心,興建一座大型文化中心,這項提議似乎違反了1968 年動盪後所妥協出來的新世界精神。法國文化部長安德烈‧馬爾侯(André Malraux)把去中央化的藝術政策奉為他的使命,主張在外省城鎮廣設文化中心,因此這項提案看起來,似乎是一種倒退的做法,是為了迎合保守派總統所提出的浮誇計畫。此外,建築競圖在當時是罕見又冒險的工作方式:贏家往往是由一個資格不符的評審團挑選,根據的原則是妥協而非價值,甚至最後能不能興建都無法保證。想要打入正式的設計競圖,對我們這種資金短缺的事務所而言,似乎代價高昂又分散精力。

我們的設計弄到最後一分鐘才完成,接著派馬可‧哥須米德 (Marco Goldschmied)去萊斯特廣場(Leicester)的深夜郵局,趕在午夜之前把圖稿按照規定蓋上郵戳寄送出去。那間郵局也是酒鬼和毒鬼不時前來的聚集中心,是個讓人討厭的地方,地板上常有嘔吐物。馬可拿著裝了圖稿的捲筒到櫃檯,郵局人員告訴他捲筒太長不能郵寄。馬可是非常有說服力的人,但他的舌燦蓮花像是碰到聾子,一點辦法也沒有:規定就是規定。於是,他借了一把很鈍的剪刀,蹲在地板上把圖稿切到符合尺寸,然後拿回櫃檯寄出(事後,菲力普‧強生告訴我,我們的圖稿看起來像被狗啃過)。

三天後,放圖稿的捲筒回到我桌上,上面標註「郵資不足」。我簡直氣瘋了,它們怎麼可以在櫃檯秤了重又收了件之後說出這種話?我跑去郵局投訴。我堅持他們得用6月15日的郵戳把圖稿重新寄出。但我再次遇到一堵磚牆。郵戳是神聖不可侵犯的東西:它們無法回溯。爭執到最後,我做出一個非常英國式的妥協。競圖規則很清楚,提案必須以郵戳為憑,但上面並沒說郵戳必須清晰可辨。於是,經過一番仔細不清楚的塗蓋之後,圖稿再次寄出,但在郵遞過程中跟其他所有的英國參賽提案一起寄丟了。這時,我覺得簡直是眾神聯手一起要惡搞我們(那時我剛聽說,我們是六百八十一個提案裡的其中一個),而且在暗示我們,還是早早放棄,不必浪費錢重新把圖稿印出,沒想到最後,它們竟然出現在巴黎英國大使館郵件室的一扇門後方。我們從頭到尾都不知道它們究竟是怎麼跑到那裡去的。